天気病・気象病・天気痛とは

今回ご紹介する書籍は「天気痛」、医師の佐藤純先生のご著書で、光文社より出版されております。

雨が降ると関節が痛い。梅雨になると古傷が痛む。前線や台風が近づくと頭痛やめまいがする。これらは天気の影響を受けて悪化する「天気病・気象病・天気痛」と呼ばれるものです。

推定1000万人の人に天気病の症状があると言われます。実はその8~9割が女性なのです。

頭痛や首・肩こりなどもともとあった症状が、気象をきっかけに強く出てくるのが特徴です。

天気病・気象病チェックリスト

自分が天気病かどうかは、慢性症状(頭痛、首・肩こり、腰痛など)があることに加え、次のチェック要因の有無である程度判断できます。

- なんとなく、雨が降りそうだとわかる。

- 季節の変わり目は具合が悪い。

- 寒さが苦手。冷え性だ。

- 乗り物酔いしやすい。飛行機や新幹線が苦手。高い所が苦手。

- 耳鳴りしやすい。耳抜きが苦手。

- 過去に首を痛めたことがある。事故やスポーツで首を痛めたことがある。

- ストレスが多い。

「天気痛」とは病名ではなく、天気の影響を受けて生じたり、悪化したりする慢性の痛みやその他症状があるという「病態」のことです。

天気病・気象病の症状

天気病の影響を受けやすい慢性症状としては、片頭痛、頚椎症、肩こり、変形性関節症、腰痛症、関節リウマチ、線維筋痛症などです。

天気の変化によって症状がひどくなる仕組みは、気圧や気温の変化によって血管などを支配する自律神経の交感神経が刺激され、血管を収縮させるためと、交感神経が痛みの神経に直接作用するためだと考えられています。

痛みに大きな影響を及ぼすのは、やはり「気温」「気圧」「湿度」の3つです。気圧の変化では、天気の崩れ始めに調子が悪くなる人と、天気の回復期に調子の悪くなる人がいます。

2015年に東海大学の研究グループが34人の片頭痛の患者さんを対象に行った調査では、気圧が標準気圧1013ヘクトパスカルから、6~10ヘクトパスカルに下がると、片頭痛の発生率が上がると報告されています。

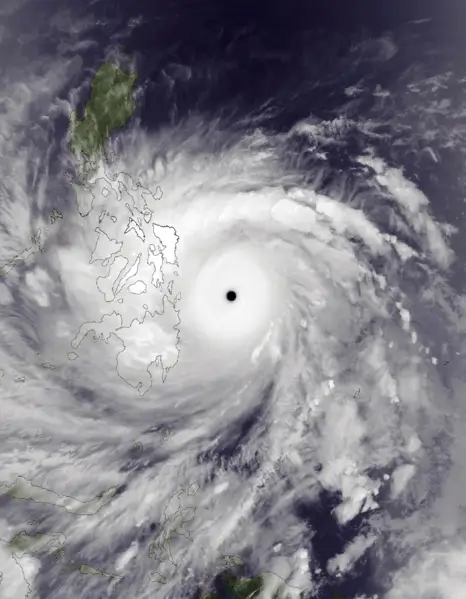

気圧が1ヘクトパスカル下がると、海水が1cm盛り上がるのです。台風などで気圧が50~60ヘクトパスカル下がると、海面は50~60cmも上昇するのです。

台風ほどの変化ではないですが、毎日の変化として海の水の潮の満ち引きがあるように、大気も満ち引きがあるのです。これを「大気潮汐」と呼ぶのです。

この様な日々の気圧の変化により、1日の中で調子が上がったり下がったりと変動し、体調を崩してしまう人もいるのです。

私たちの身体の表面積は男性で1.6平方メートル、女性で1.4平方メートル程度です。1平方メートルあたりにかかる気圧は約10トンですから、男性は16トン、女性は14トンの圧力を受けている。

これはアフリカ像2頭分の重さに匹敵します。体にかかるこの圧力が、気圧の変化などでゆらゆらと変わるのです。

私たちの体の形は一定だと思っていますが、短いスパンで膨張したり収縮したりしています。変形するのは身体の表面だけでなく、身体の中の気体や液体も、同時に膨張・収縮します。

天気病の人は、新幹線や飛行機、エレベーターなどが苦手な人が多いのです。

なぜグリーン車は全車両の中央にあるのかわかりますか。新幹線はトンネルに入ると、中の空気が圧縮されて、先頭には高い圧力がかかります。後方に行くと気圧は下がっていくので、中央が最も気圧が安定し快適なのです。

次に飛行機ですが、高度1万メートル付近では、外気は0.2気圧ですが機内は0.8気圧に保たれています。これは2000メートルの高さに匹敵し、富士山の4合目位の気圧になります。

飛行機は1気圧に耐えるように強度を上げると、重量が増えて飛べなくなってしまうため、やむなく0.8気圧になっているそうです。また、離着陸時も気圧が変動するので、天気病の人は飛行機が苦手なのです。

ちなみに国際宇宙ステーションは、内部気圧は1気圧に保たれていますので、気圧だけで考えると、飛行機よりも良いことになります。

私たちは、思いのほか小さな気圧の変化で、大きな影響を受けることがわかります。

天気病の原因

気圧、気温、湿度の変化がストレスとなり自律神経の交感神経を興奮させ、痛みを出していると考えられます。以下のような機序で痛みが出ていると考えられます。

気圧の変化⇒内耳のセンサー⇒前庭神経⇒脳⇒自律神経のストレス反応(交感神経興奮)

①血管収縮・痛み物質発生⇒痛みの神経興奮⇒慢性痛の悪化

②異常な神経の連絡⇒痛みの神経興奮⇒慢性痛の悪化

天気病の人は、天気を感じるセンサーが敏感だと考えられます。

天気病の対策

天気病の治療の方針としてまず大切なことは、いきなり痛みをゼロにしようと考えないことです。

①痛みが天気に左右されていると知り、天気の変化を察知して、痛みの急性化を防ぐ。

②痛みをコントロールする方法を身に着け、痛みに関する認知を戻す。

③慢性痛の元になっている病気を治す。

「痛み日記」をつけて自分を知る。

- 日付

- 天気

- 気圧の変化

- 日記(薬の服用、気づいたこと、その日の行動など)

- 痛みの強弱の程度

- 運動の有無

- 睡眠の状態

記憶に頼るのではなく記録に残すことが大切です。

「頭痛ーる」アプリを活用する。

天気病の治療(ストレッチ)

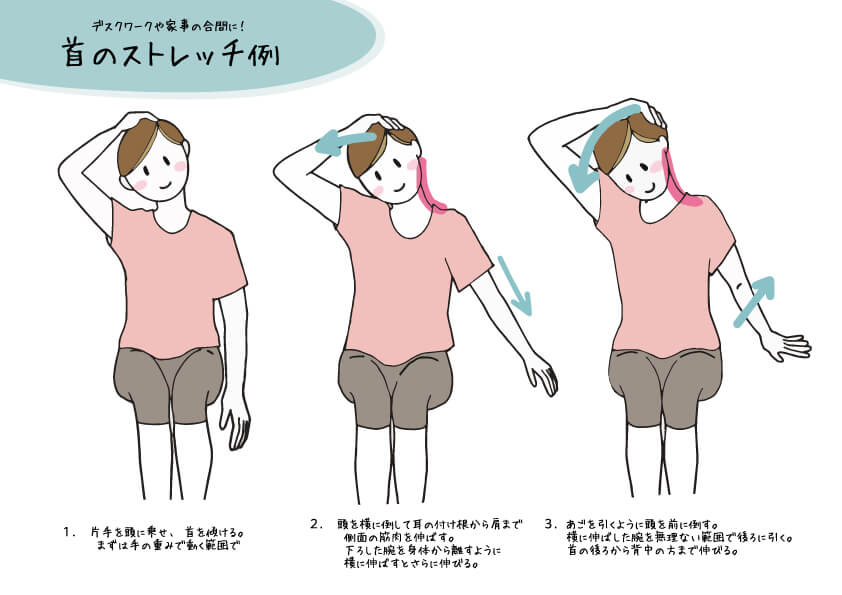

1.顎の下と首の前の筋肉を伸ばす

下顎の左右のラインに沿って両手を当て、真上に持ち上げます。その後、持ち上げたまま斜め右、斜め左と動かします。

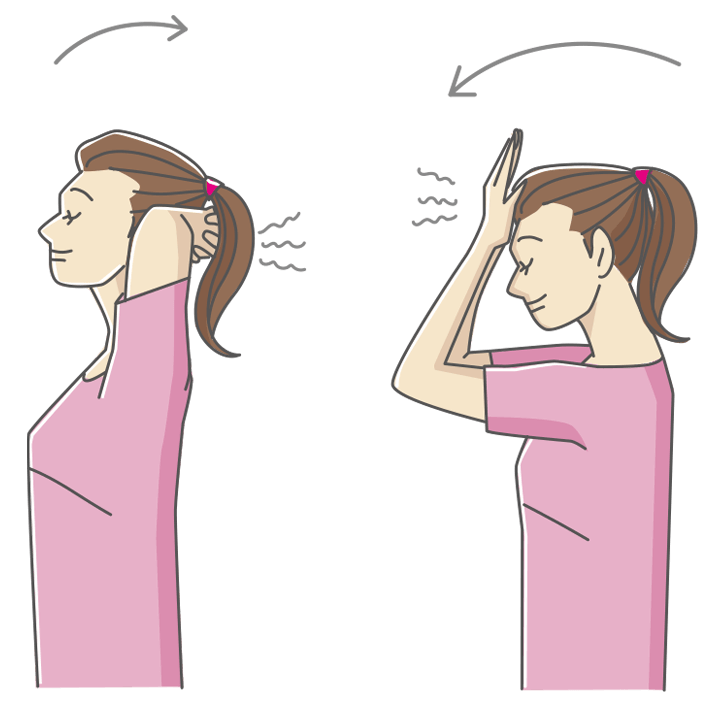

2.頭と首の後ろ、首の横の筋肉を伸ばす

頭の左側に右手を乗せ、頭を右側に倒し、手の重みで頭と首を、横と斜め前に伸ばします。このとき、手で力を加えないようにします。反対側も同様に行います。

3.首と肩の筋肉の収縮を促す筋トレ

頭の右、左、前、後ろにそれぞれ手を当て、頭と手で押し合って、首の位置が動かないようにします。頬に手を当て、顔と手で押し合って、顔の位置が動かないようにします。前後左右に行います。

天気痛改善ツボ刺激

自分でできる簡単なツボ刺激もご紹介します。

内関(ないかん)

腕の内側を、手首から肘方向に指3本分上がった中央、響くような感覚があるところ。左右両腕にありますが、痛みや重だるさのある方が主です。めまいやふらつきに効きます。天気痛の予兆があるときに刺激します。

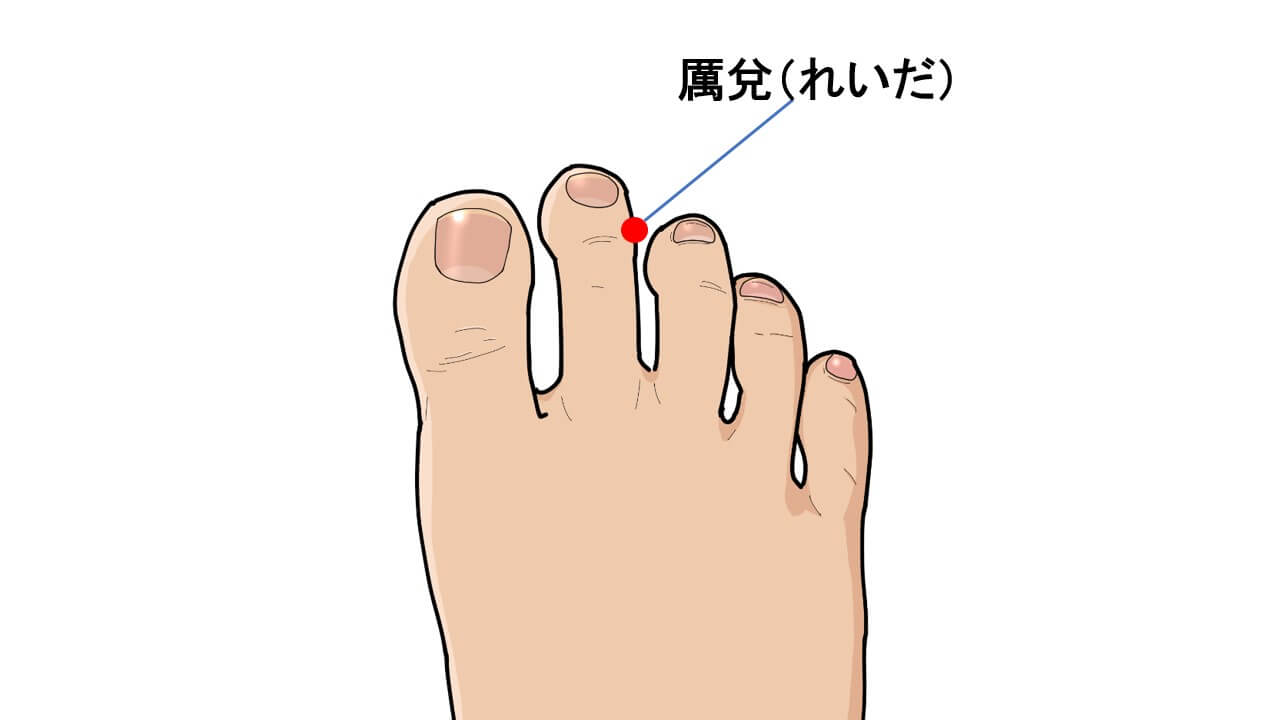

厲兌(れいだ)

足の人差し指の外側、爪のわきにあります。左右両足にありますが、痛みや重だるさのある方が主です。ストレスによる胃の痛みや不快感、吐き気、寒気、むくみなどに効きます。

押しもみをしてもよいのですが、「ペットボトル温灸法」がおすすめです。

- 必ず蓋の色がオレンジ色のホット専用ペットボトルを用意する

- 用意したペットボトルに水道水を3分の1入れる

- 沸騰直前のお湯を気をつけながら3分の2程度入れる(70~80℃の温度帯になる)

- ツボに当てる

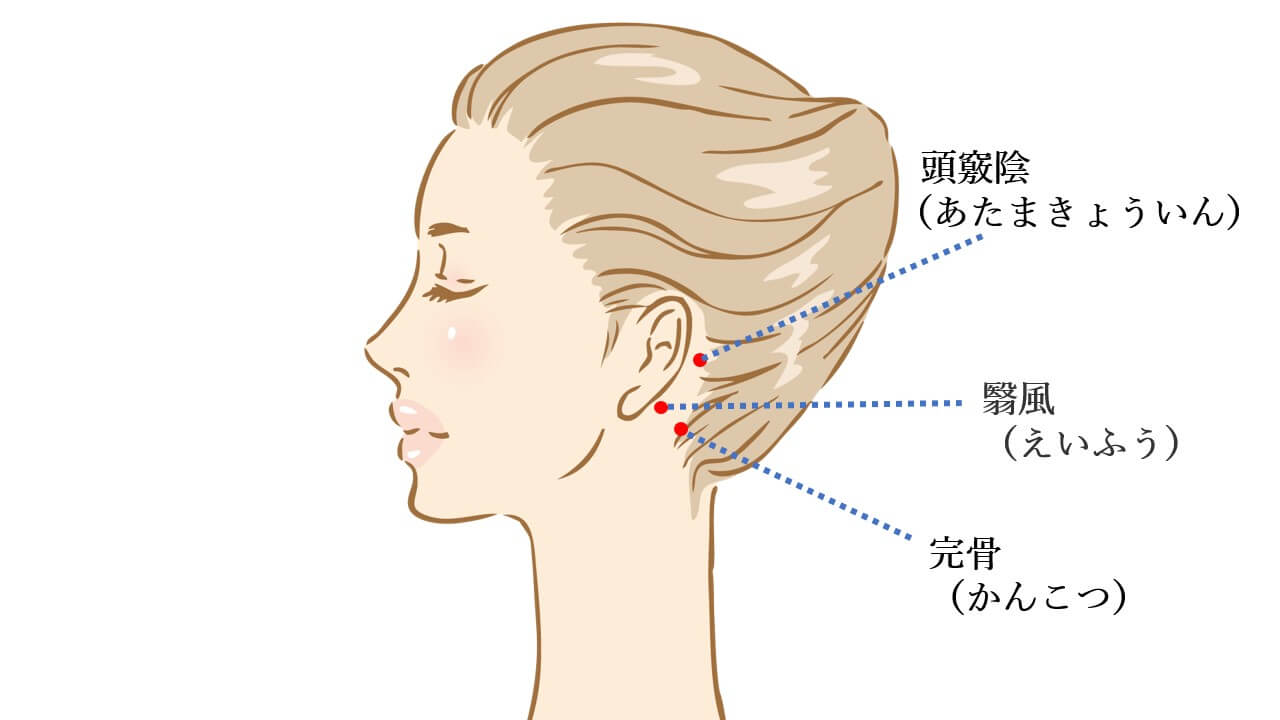

頭竅陰(あたまきょういん)・完骨(かんこつ)・翳風(えいふう)

いずれも耳の後ろの出っ張った骨、乳様突起の周囲にあります。 頭竅陰が乳様突起の上の窪みに、完骨が乳様突起の下端から指1本分上に、翳風が耳たぶの付け根の窪みにあります。いずれも、めまいや立ちくらみ、頭痛などに効きます。

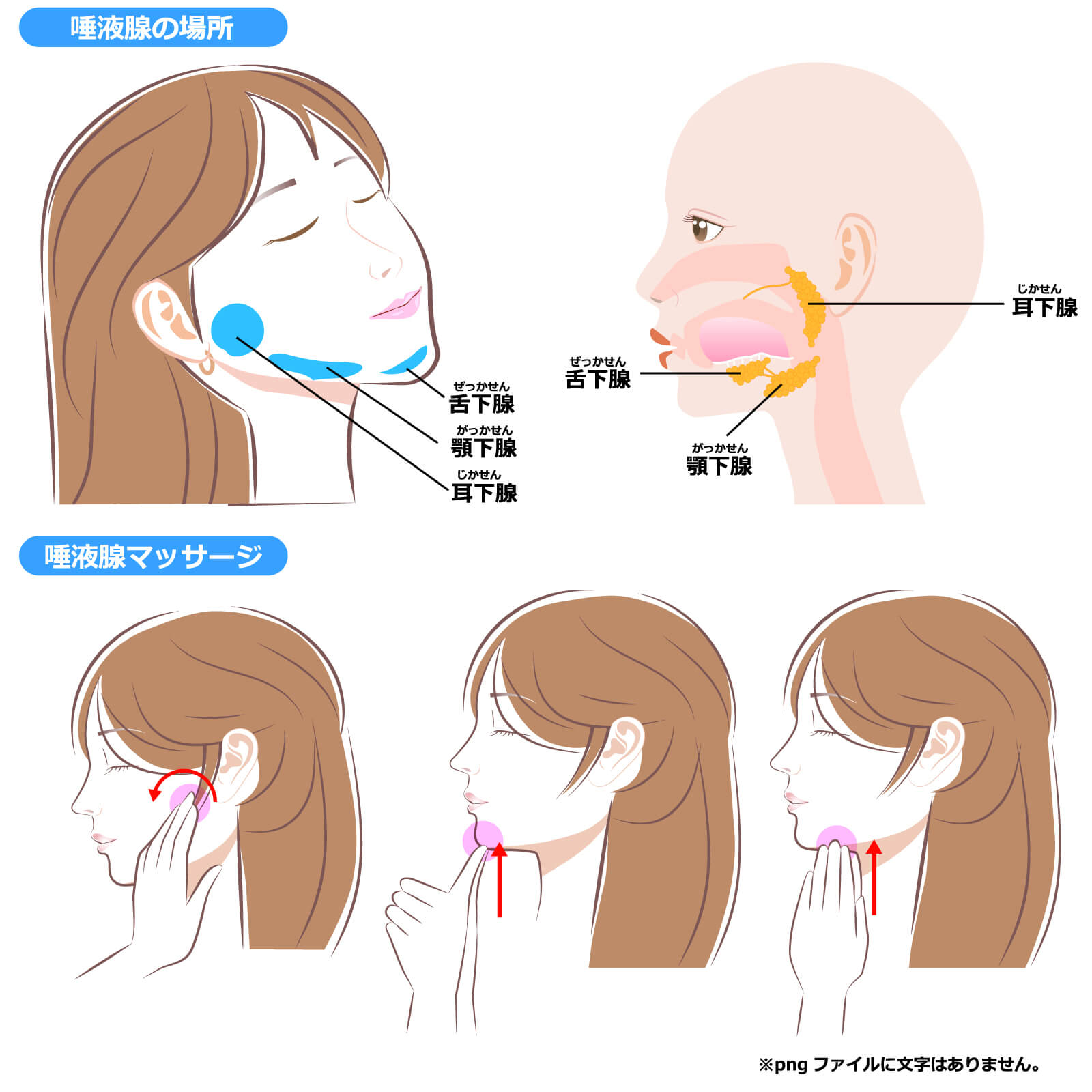

また、日ごろから耳周りの血流をよくするために、耳のマッサージもお勧めです。方法は簡単。耳を上、下、横に5秒ずつ引っ張る、耳を引っ張りながら5秒間くるくる回す、耳を上下2つに5秒間折りたたむ、両手で両耳を覆って5秒間くるくる回すだけです。

このマッサージを1日3回繰り返すことで、内耳のリンパ液の流れもよくなることが期待できます。

時間がないときは、両耳を真横に引っ張る(イアープル)を30秒くらい行うだけでも効果があります。

メニエール病の患者さんなどは、内耳にリンパ液が溜まってパンパンに腫れています。水分の滞りを東洋医学では「水毒」とよびます。水毒の改善に最もよいのは、全身運動ですが、現代人は体を動かすことが減ってしまっているため、なかなか改善しないのです。

天気病で調子が悪いときは体を動かす全身運動を行うことは難しいですが、調子のよいときは良く体を動かしてください。

逆に調子の悪いときは、耳のマッサージや、ツボ刺激、首のストレッチなどできることを無理なく行ってください。

天気病は生活習慣を整えることが大切!

「低気圧女子」という言葉もあるようですが、天気病の8~9割が女性なのです。低気圧による頭痛やめまい、むくみに苦しんでいる女性はたくさんいるのです。

その理由は、女性は筋肉量が少ないため首を支えきれず肩こり、首こりが多いということと、薄着をすることが多いため冷え性が多いからと考えられます。

また、40~50代の女性は更年期障害で、のぼせ、ほてり、めまい、頭痛、全身倦怠感などが何年も続き、こうした症状が気圧や気温の変化で増幅されるためと考えられます。

とにかく天気病の人には冷え性の人が多いので、シャワーだけで済ませずに、お風呂に入る習慣をつけることが大切です。

そして、お風呂から出る際に膝から下に水をかける。手や足を水とお湯に交互につけるなどを行うと、自律神経や血管に刺激となって体温調節が整いやすくなります。

普段は、3つの首(首胸・手首・足首)を冷やし過ぎないようにしてください。

天気病と食事

天気病の人は、食生活に偏りがあると症状が悪化しますのでご注意ください。まずは筋肉をつくり体温を上げるためにも、タンパク質をしっかりと摂ってください。

次に体を冷やす陰性の食べ物を控えることです。特に注意が必要なのが3白と呼ばれるもので「白い米」「白い小麦粉」「白砂糖」になります。これらは精製されているため、人体に必要なビタミンやミネラルなどの栄養素が不足しています。そのため体内での代謝がうまく働かなくなり、冷えをつくるのです。

あとは甘いジュースや果物も摂り過ぎないようにしてください。どちらも冷えをつくるもとになります。

昔は食べ物に旬というものがありました。それら季節に合った地のものを食べることで、体も自然のリズムと調和していたのです。

春には冬の間溜め込んだ、脂を体外に出す働きがある、苦みの多い山菜などがあり、夏には体の熱をとってくれる水分の多い夏野菜、秋から冬には体のゆるみを引き締め冷えに対する準備ができるように、実のもの、根のものなどが旬として存在しました。

しかし現代では、国や地域、季節を超えた食べ物が入り乱れています。これらを常食していると、体の中の自然のリズムもくるってしまうのです。今一度、地産地消や旬の食べ物を見直すべきではないかと思います。

身土不二(しんどふじ)という言葉があります。「身」とは体のことで、「土」とは環境のことです。自分の身体は住んでいる土地の環境と一体であるという意味です。

まとめ

天気病・気象病・天気痛は、我々の身体が自然のリズムに順応できていないことを教えてくれているともとれます。

天気病の根本治療は自律神経の働きを整えることです。自律神経とは自然界のリズムに人間の体の生理機能を順応させるための神経です。

人も自然の一部であり、環境の影響を受けずに暮らすことはできません。

体の中でつくられるエネルギーの7割が基礎代謝によって消費され、そのほとんどが暑さ寒さなどの天候の変化に対応するために使われていると考えられています。

身体に歪みがあったり、過労、寝不足、食べ過ぎ、飲みすぎ、運動不足、ストレスなどがあると、生命力が落ち、天気の変化に対応する力が落ちてしまうのです。

天気病は、同じ気圧や温度の変化でも、体調が悪いときには症状が重くなり、体調がよければ、症状が軽くなる傾向があるのです。

ということは常に体調をできるだけよい状態に保っておく必要があるということです。

================================

肩こり・腰痛・坐骨神経痛・椎間板ヘルニア・ぎっくり腰・めまい・頭痛・脊柱管狭窄症・自律神経失調症・五十肩・膝の痛み、股関節の痛み等、様々な症状の根本原因を施術する整体治療院 。あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格取得者「札幌 キネシオロジーの谷井治療室」です。

全国どこでも遠隔施術も承ります。https://www.taniithiryousitu.com/distant-healing/

札幌市営地下鉄中島公園駅から徒歩1分と好アクセスです。

ご予約は TEL: 011-211-4857 にお電話下さい。

腰痛や肩こりの改善なら札幌市の整体|国家資格あん摩マッサージ指圧師の谷井治療室トップページへ

北海道札幌市中央区南9条西4丁目3-15AMSタワー中島1503号室

健康と医療ランキング

にほんブログ村