スクワットは筋トレの大様

スクワットは脚の筋肉を鍛えるためのとても優れたトレーニングです。しゃがみ込んで、立ち上がることを繰り返すだけのシンプルなものですが、正しいフォームで行わないと、膝を痛めたりしますので注意が必要です。

下の動画は、スクワットの正しいやり方やその他の筋トレの動画になります。こちらの動画でも説明されていますが、正しくスクワットを行うにはいくつかの注意点があります。

- 脚のスタンスは肩幅

- つま先の向きは平行

- お尻を突き出す

- 背筋を伸ばす

- 膝がつま先より大幅に前に突き出た型になると、膝を痛めます。(うさぎ跳びも同じ原理で膝を痛めます)

- 背筋を伸ばさずに、背中を丸めた形で行うと、腰痛や背部痛の原因になります。

- スクワット運動の前と後にストレッチ体操を行います。

スクワット運動は、間違った方法で行うと腰痛や膝関節痛の原因になりますが、逆に正しいフォームで行えば、腰痛や膝関節痛の改善や予防になるのです。

スクワットで鍛えられる筋肉

スクワットトレーニングは、ウェートトレーニングの世界では、ベンチプレス、デットリフトとともにビッグ3と呼ばれ、総合的に体を鍛える大変重要なトレーニング法なのです。

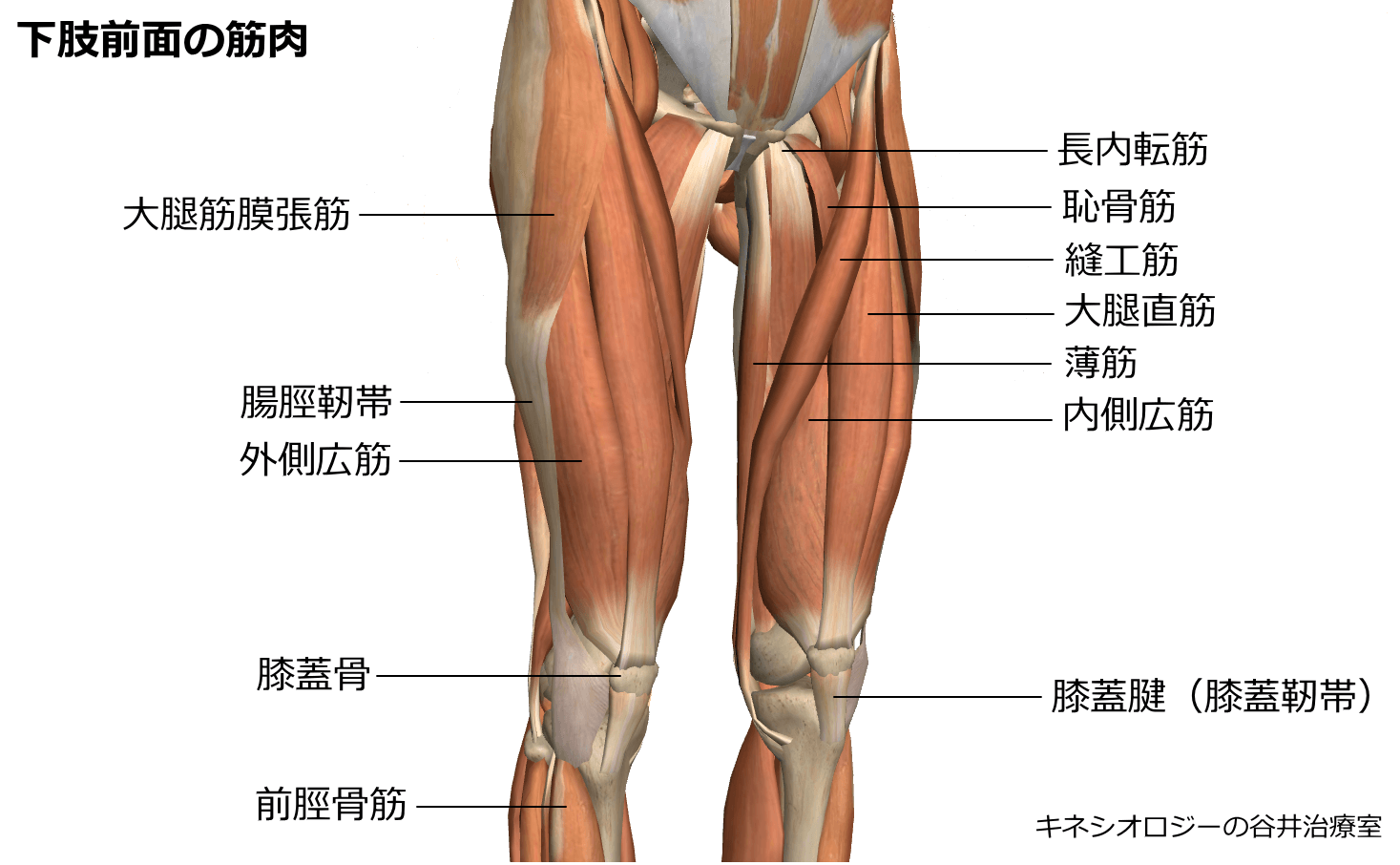

スクワットはある意味全身運動とも言えますが、主に脚と臀部の筋肉と背筋にも作用します。脚部の筋肉ではまず、大腿四頭筋(内側広筋・外側広筋・中間広筋・大腿直筋)に強く作用します。これらの筋肉は、大腿部前面の筋肉で、膝関節を伸ばす(伸展)働きがあります。

次にスクワットで鍛えられる筋肉は、ハムストリングになります。ハムストリングは大腿後面の筋肉で、半腱様筋・半膜様筋・大腿二頭筋からなる筋肉群で、膝関節を曲げる(屈曲)働きがあります。

更に大臀筋・中臀筋・小臀筋などの臀筋群にもスクワットの刺激は強く作用し、臀筋の発達を促すため、運動不足でお尻が垂れ下がった方のヒップアップに最適なのです。

縫工筋(ほうこうきん)や内転筋群、大腿筋膜張筋など大腿部のすべての筋肉に作用するのです。

また、膝から下の下腿部の筋肉である腓腹筋・ヒラメ筋などにも副次的な効果が認められます。

スクワットの姿勢保持のために脊柱起立筋群の背筋も鍛えられますので、まさしく全身運動なのです。全身運動ということは、運動不足が原因の肩こりや腰痛、冷え性などの改善にも最適なトレーニングとなります。

スクワットの効果

この様にスクワットは、下半身をまんべんなく鍛えるための優れたトレーニングなのです。スクワットには次のような効果があります。

- 下半身の筋力強化

- 全身の新陳代謝のアップ

- ヒップアップ効果

- 引き締まった美脚になる

- 低体温の体質改善

- 全身のダイエット効果

- 心肺機能の強化

スクワットはこれだけ優れた効果を発揮する運動法ですが、効果があるということは、それだけ苦しいし、きついトレーニングでもあるということです。やはり楽をして効果だけを得られるなどというものはないのです。

では、こんなに素晴らしい効果のあるスクワットを、一体どのくらいの頻度で行ったらよいのでしょうか?

全く運動をしたことがない、筋力・体力のない人は初めから無理をしない方が良いと思います。週に2~3回の頻度で、10~20回の回数を行えるくらいからやるとよいでしょう。

しゃがみ込むときに3秒、上げる時も3秒位のスピードで行うのが基本です。呼吸は、しゃがむときに吸い、立ち上がる時に吐く様にしてください。息を止めてはいけません。力んで息を止めると血圧が上がってしまいますので、中高年の方は特に注意が必要です。

1セットが終わったら、1分のインターバルをおいて、2セット目を行ってください。

慣れてきたら、毎日行っても良いのですが、筋肉痛や筋肉の張りがひどかったり、疲労がたまっていた場合は休養をとることも大切です。

慣れないうちは、フルスクワットの様に完全にしゃがみ込む動作は姿勢の保持が難しく、筋力も相当に使うので、お勧めしません。上の動画の様に太ももが床と平行になる(パラレルスクワット)か、その半分の可動域のスクワット(ハーフスクワット)が良いと思います。

また本格的にスポーツクラブなどで、バーベルを使ってスクワットを行う場合は、自重のみの場合と比べて大幅に負荷が増えるので、筋肉の回復時間を考えると、週に1~2回が最適な回数となります。

スクワットの種類

スクワットには、先程の動画の様なノーマルスクワットが一般的ですが、その他にも足幅を広くして行うワイドスタンススクワット(内転筋にも刺激がかかります)や、しゃがみ込む深さによりフルスクワット、パラレルスクワット、ハーフスクワットなどの分類があります。

その他にも、シシースクワットやフロントスクワット、ブルガリアンスクワット、ランジなどのトレーニング法がありますが、初心者は、まずは基本のスクワットから行うとよいでしょう。

冷え性とスクワット

冷え性の方は、総じて筋量不足の方が多いのです。食物中の栄養素である糖、アミノ酸、遊離脂肪酸などのエネルギー基質は、各細胞の中のミトコンドリアという小器官内のクエン酸回路で酸化されてエネルギーを生産します。これら体内の各細胞、組織、器官の働きの結果、熱が生産され、体温の維持に働きます。

体のどの部分から熱は生まれるのでしょうか?(安静時)その分布を以下に示します。

- 骨格筋 約22%

- 肝臓 約20%

- 脳 約18%

- 心臓 約11%

- 腎臓 約 7%

- 皮膚 約 5%

- その他 約17%=計100%

この様に、安静時の熱生産量は、体重の半分の重量もある骨格筋が一番多いが、体重の0.5%しかない心臓が約11%もの熱生産をしている事は驚きです。肝臓も体重の2~3%の重量しかないのに産熱量は20%におよびます。

しかし、安静時ではなく、身体を動かすと、筋肉からの産熱量は筋肉質の人では80%近くまで上昇します。体温を上昇させ、冷えを改善し、病気を予防するには、筋肉運動が最も効果的なのが分かります。

冷え性の人は、運動不足、筋量不足から熱産生能力の低下を起こしていると推測されます。人間の筋肉の70%以上は腰から下に存在していて、スクワット運動がこの冷え性の改善に最適なことが分かります。女性に冷え性の方が多いのも、男性に比べて筋肉量が少ないからと考えられます。

足は第2の心臓ともいわれ、下肢の運動により筋肉の収縮と弛緩が十分に行われると、血液の心臓への還流も良くなります。その結果、全身の血流がよくなって、体の代謝がよくなり、体熱が上昇します。よく下肢を使う運動は、体温の上昇に極めて大切で、逆に下肢を動かさないと、身体は冷えてくるということです。

スクワットがいかに効果的な運動と言っても、その効果が表れるには、3ヶ月以上はかかるので、楽しんで続けましょう。

筋肉の回復にはタンパク質が必要

あと、筋トレを行った後のリカバリーのためには、良質のたんぱく質が必要となりますので、食事にも十分気を使ってください。

食品100gあたりのタンパク質量

| 食品 | タンパク質量(g) |

| ぶた(大型豚種)ばら(脂身付、生) | 14.2 |

| うし(和牛肉)ひれ(赤肉、生) | 19.1 |

| にわとり(成鶏肉)もも(皮付き、生) | 17.3 |

| あゆ(養殖、焼き) | 22.6 |

| まぐろ(缶詰、油漬け、フレーク、ライト) | 17.7 |

| だいず(全粒、国産、乾) | 35.3 |

| 鶏卵類(全卵、生) | 12.3 |

| 普通牛乳 | 3.3 |

| ヨーグルト(全脂無糖) | 3.6 |

まとめ

スクワットを正しいフォームで的確に行い、これを継続させ習慣にすることです。そして、タンパク質をはじめとした栄養素をバランスよく摂取することで、冷え知らずの健康な生活を送れます。あとは実践と継続あるのみです!

================================

肩こり・腰痛・坐骨神経痛・椎間板ヘルニア・ぎっくり腰・めまい・頭痛・脊柱管狭窄症・自律神経失調症・五十肩・膝の痛み、股関節の痛み等、様々な症状の根本原因を施術する整体治療院 。あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格取得者「札幌 キネシオロジーの谷井治療室」です。

全国どこでも遠隔施術も承ります。https://www.taniithiryousitu.com/distant-healing/

札幌市営地下鉄中島公園駅から徒歩1分と好アクセスです。

ご予約は TEL: 011-211-4857 にお電話下さい。

腰痛や肩こりの改善なら札幌市の整体|国家資格あん摩マッサージ指圧師の谷井治療室トップページへ

北海道札幌市中央区南9条西4丁目3-15AMSタワー中島1503号室

健康と医療ランキング

にほんブログ村